|

Friedrun Quaas: John Law (1671-1729). Pionier der Geldtheorie

|

|

|

Der Schotte John Law (1671 - 1729) vertrat eine Geld- und Währungstheorie, die den damals vorherrschenden

rein metallistischen Standpunkt überwindet. Damit erscheint seine Theorie nicht nur aufgeklärt merkantilistisch,

sondern auch aus heutiger Sicht nahezu modern. Dieser Leistung gegenüber greift das weit verbreitete Image John

Laws als Spieler, Abenteurer und leichtfertiger Verursacher des französischen Banken- und Aktiencrashs von 1720

zu kurz. Die Rehabilitierung von John Law wird von der Autorin durch eine umfassende, quellengestützte Analyse

seines bislang nur auszugsweise in deutscher Sprache vorliegenden theoretischen Werks vorangetrieben. Die detaillierte

Darstellung der Praxis des Law'schen System zeigt, in welcher Weise die Umsetzung der Law'schen Theorie an ihre Grenzen

stieß und so den Zusammenbruch dieses frühen Papiergeldsystems im absolutistischen Frankreich nicht zu verhindern vermochte.

Verlag

|

|

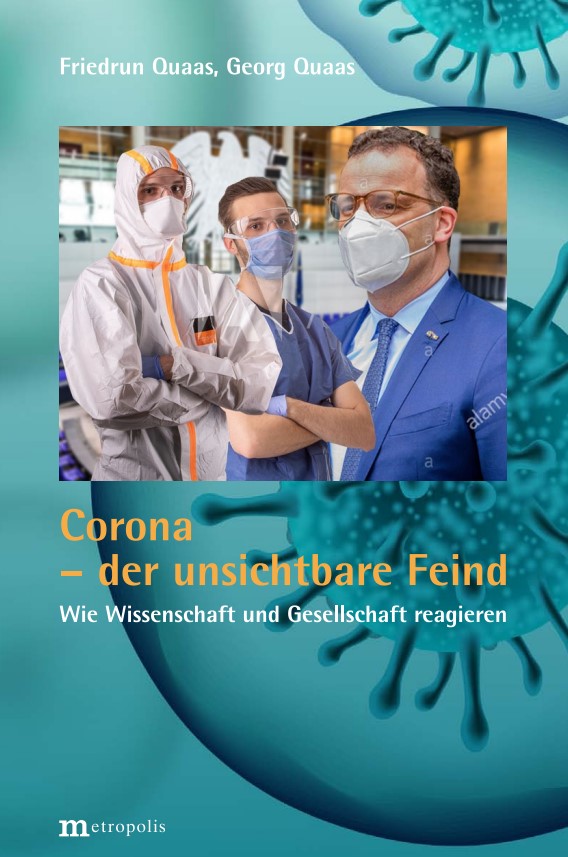

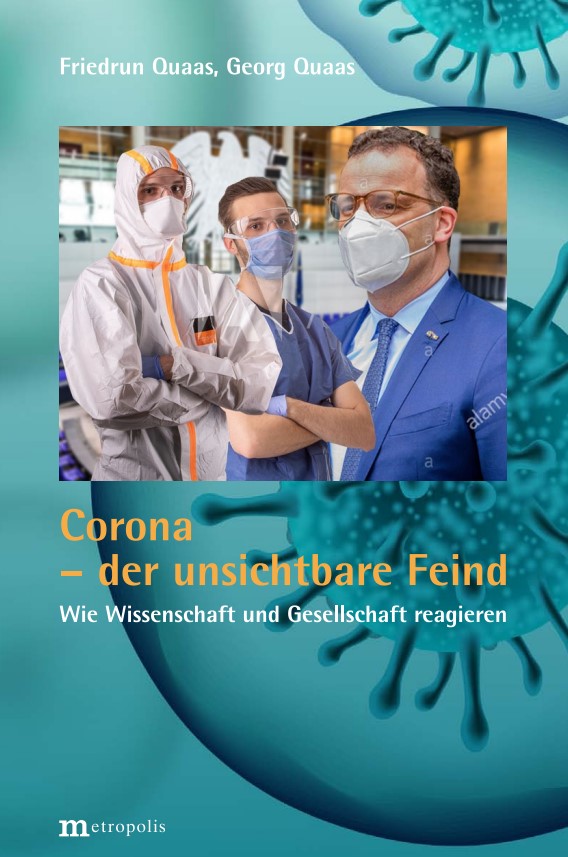

Friedrun Quaas, Georg Quaas: Corona - der unsichtbare Feind. Wie Wissenschaft und Gesellschaft reagieren

|

|

|

Das Auftreten des Coronavirus zur Jahreswende 2019/2020 wirkte auf die meisten Menschen wie ein apokalyptisches Ereignis.

Fachleute für Infektionswissenschaften gingen dagegen schon länger davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann

und wo sich neuartige, ansteckende und tödliche Krankheiten ereignen. Ihnen erscheint die durch das Coronavirus verursachte

Pandemie daher kaum als eine gottgegebene Singularität; aber die Wucht, mit der die Seuche zugeschlagen und die Welt gravierend

verändert hat, konnten auch sie nicht vorhersehen.

Die Autoren des Buches sind Wirtschaftswissenschaftler, die sich seit dem Erscheinen der ersten Berichte über COVID-19-Fälle

in Deutschland der Frage widmen, wie die Wissenschaft ihrer Verantwortung bei der Beratung der Politik gerecht wird. In Deutschland

kommt dem Robert-Koch-Institut (RKI) die Rolle des wichtigsten Politikberaters zu. Es veröffentlicht Dossiers und Kennziffern über

die Seuche sowie täglich nach Örtlichkeiten differenzierte Zahlen über ihren Verlauf. Damit ist es nicht nur das maßgebliche Institut

für Gesundheitspolitik, sondern auch der Datenproduzent fü die "Fachöffentlichkeit". Daneben gibt es noch andere namhafte

Experten, die hin und wieder ihre Analysen, Kommentare und Vorschläge äußern. Das Buch erhält eine zutiefst persönliche Note durch

den Kampf der beiden Autoren, das RKI und - als dieses nicht reagiert - eine breitere wissenschaftliche Öffentlichkeit davon zu überzeugen,

dass und wie die Reproduktionszahl richtig, das heißt im Rahmen der einschlägigen epidemiologischen Modelle, zu berechnen ist.

Sie sind überzeugt davon, dass es sich dabei um eine Kennziffer handelt, die der Politik zeitnah, präzise und mit einer klaren Orientierung

Auskunft über die sich schnell wandelnde Situationen im Seuchengeschehen geben kann. Das nur machtpolitisch erklärbare Verhalten des RKI,

einiger Redaktionen, Vertreter der Medien und der Politik veranlasst die Autoren, über verschiedene gesellschafts- und wissenschaftspolitischen

Aspekte der Corona-Krise nachzudenken. Dadurch wird das Buch zu einem Spiegel für den selbst verschuldeten Prestigeverlust der Wissenschaft

in der ersten großen Welle der Pandemie.

Verlag

|

|

Klaus Müller, Georg Quaas: Kontroversen über den Arbeitswert

|

|

|

Klaus Müller (geb. 1944) diskutiert mit Georg Quaas (geb. 1951) über die Werttheorie von Karl Marx. Lässt sich eine einfache Lösung

des Transformationsproblems von Werten in Preise finden? Können Werte in Arbeitszeiteinheiten gemessen werden? Gibt es Schnittstellen

zwischen der Marxschen Theorie und der Mainstream-Ökonomik? Diese und ähnliche Fragen sind im Laufe von zwei Jahren per E-Mail mit

schonungsloser Härte der Argumentation diskutiert worden, ohne jemals den Respekt vor dem anderen zu verlieren. Das Ergebnis ist ein

tieferes Verständnis der jeweils anderen Position, aber keine Revision der eigenen. Letztlich bleibt es dem Leser überlassen, welche

der vertretenen Positionen überzeugender ist.

Verlag

|

|

Georg Quaas: Relationale Geldtheorie

|

|

|

Was auch immer von Experten und Laien als Geld definiert und angesehen wird: Es repräsentiert ökonomische Werte.

Und nur solange das der Fall ist, wird es von den Akteuren einer Volkswirtschaft als Tausch- und Zahlungsmittel

akzeptiert. Der Mechanismus, der die Stabilität der repräsentierten Werte in einem zweistufigen Geldsystem herstellt

und garantiert, besteht darin, Zentralbankgeld nur gegen ausreichend hohe Sicherheiten in Umlauf zu setzen. Nicht allein

das Drucken schwer kopierbarer Banknoten erzeugt wertstabiles Geld, sondern vor allem der Tausch dieser Noten gegen

hochwertige und marktgängige Eigentumstitel. Erstaunlich ist, dass diese triviale Tatsache von den meisten Geldtheorien

ignoriert wird.

Nach einer entsprechenden Darstellung der Geldschöpfung setzt sich das Buch sowohl mit prominenten als auch weniger

prominenten Geldtheorien auseinander und zeigt, dass sie das moderne Geldsystem nur lückenhaft und verzerrt darstellen.

Dagegen kann sich eine relationale Geldtheorie, die Geld als ein verdinglichtes ökonomisches Verhältnis betrachtet,

mühelos durchsetzen. Sie liefert außerdem die theoretische Grundlage, um die Gefahr hoher bei der Bundesbank aufgelaufener

Targetsalden als ein Scheinproblem zu entlarven.

Die Erläuterung des Unterschiedes zwischen Sparen von Geld und dem, was der Volkswirt darunter versteht, bereitet den

Boden, um am Beispiel Griechenlands zu zeigen, dass ein auf die Staatsschuld fokussiertes Hilfsprogramm nicht in der

Lage ist, eine Volkswirtschaft aus der Krise zu führen.

Verlag

|

|

Frank Fehlberg: Arbeitswert und Nachfrage.

Die Sozialökonomik von Karl Rodbertus zur Einführung

|

|

|

Karl Rodbertus (1805-1875) war einst für sein "Gesetz der fallenden Lohnquote" in "sich selbst überlassenen"

Privatkapitalwirtschaften bekannt. Er gilt überdies als Begründer des preußischen Staatssozialismus. Die

sozialwissenschaftliche Analytik seiner Gedankenwelt bietet jedoch wesentlich mehr - und sie gewinnt wieder

an Aktualität. Der vorliegende Band will eine systematische Einführung in das Gesamtwerk geben und zugleich

Ausblicke in die Rezeptionsgeschichte eröffnen. Karl Marx schrieb in seinem "Kapital", Rodbertus habe "das

Wesen der kapitalistischen Produktion durchschaut". Ferdinand Lassalle hielt ihn gar für den "größten

deutschen Nationalökonomen" seiner Zeit. Für einen Vordenker der Neoklassik, John B. Clark, war die Verknüpfung

von Verteilungs- und Krisentheorie, die Rodbertus entwickelt hatte, noch von "großem wissenschaftlichen Interesse".

Eugen Böhm-Bawerk gestand Rodbertus einen sicheren Stand in der Theoriegeschichte zu und hielt ihn für den

"liebenswürdigsten Sozialisten". Joseph Schumpeter verortete seine wirkmächtige "Gesamtauffassung" zwischen

David Ricardo und Marx, außerdem habe er Grundbegriffe wie denjenigen der ökonomischen Renten geprägt.

Rodbertus begriff moderne Ökonomie als "Gesellschaftswirtschaft" und diese als überindividuelles Wirtschaftssubjekt.

Er stützte sich in seiner Renten- und Verteilungstheorie auf Konzepte wie die "relative Armut" und die gesamtwirtschaftliche

"wirksame Nachfrage". Er sprach von Geld nicht als Ware, sondern als "Kommunikationsmittel" der Produktwert- und

Produktverteilung und befürwortete kreditfinanzierte Konjunkturprogramme. Eine effektive Regulierung der Börsen

versprach er sich von den "vereinigten Staaten Europas". Als Landwirt hob er die natürlichen Grundlagen der

Produktion hervor, vor deren Vereinnahmung durch das Privatkapital er nachdrücklich warnte. Seine Spuren hinterließ

Rodbertus im Sozialstaatsgedanken, in der Sozialdemokratie, im Sozialkonservatismus und in all jenen heute getrennt

betriebenen Sozialwissenschaften, die er in einer "Gesellschaftswissenschaft" der Sozioökonomie zusammengefasst sehen wollte.

Verlag

|

|

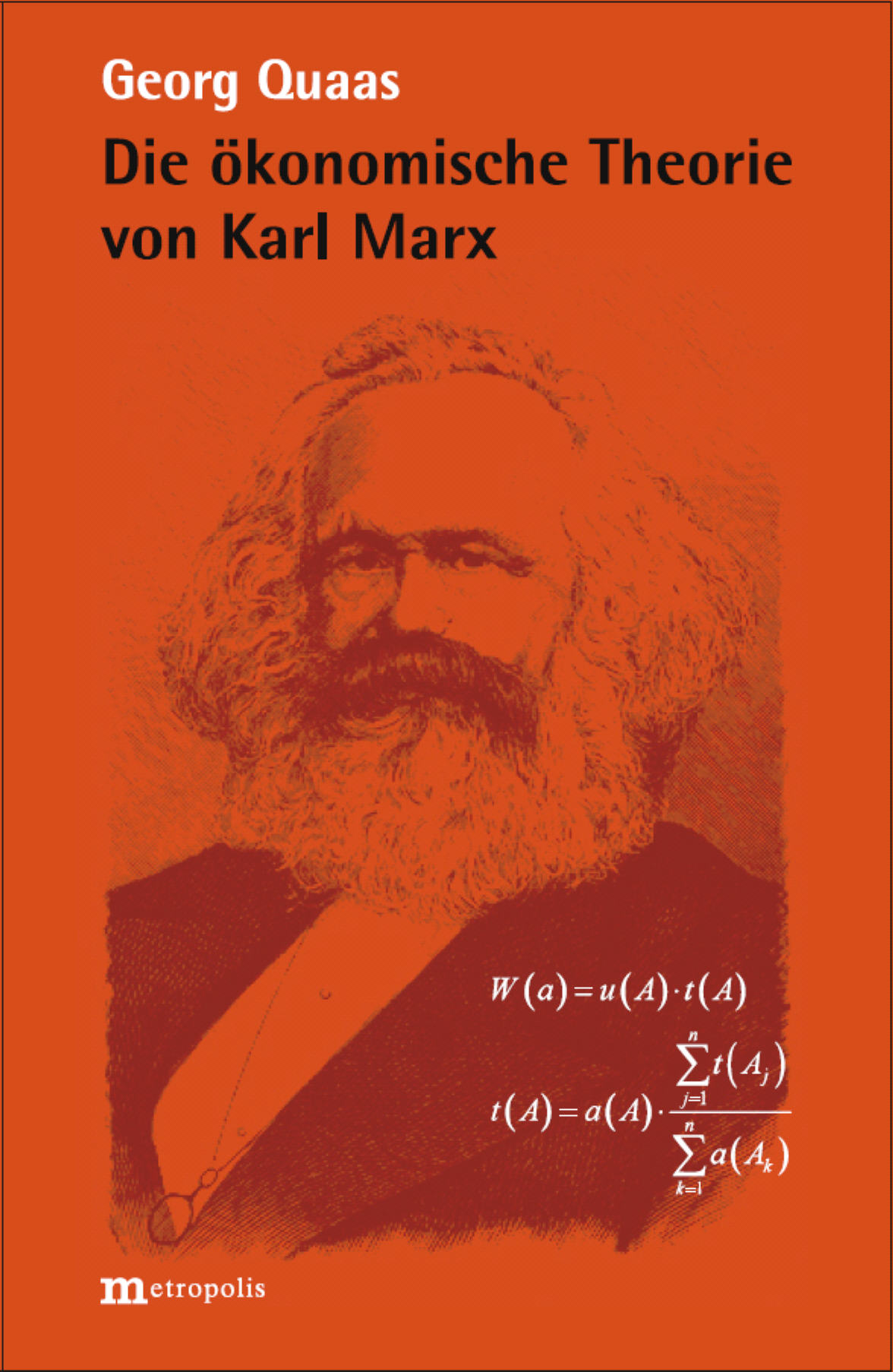

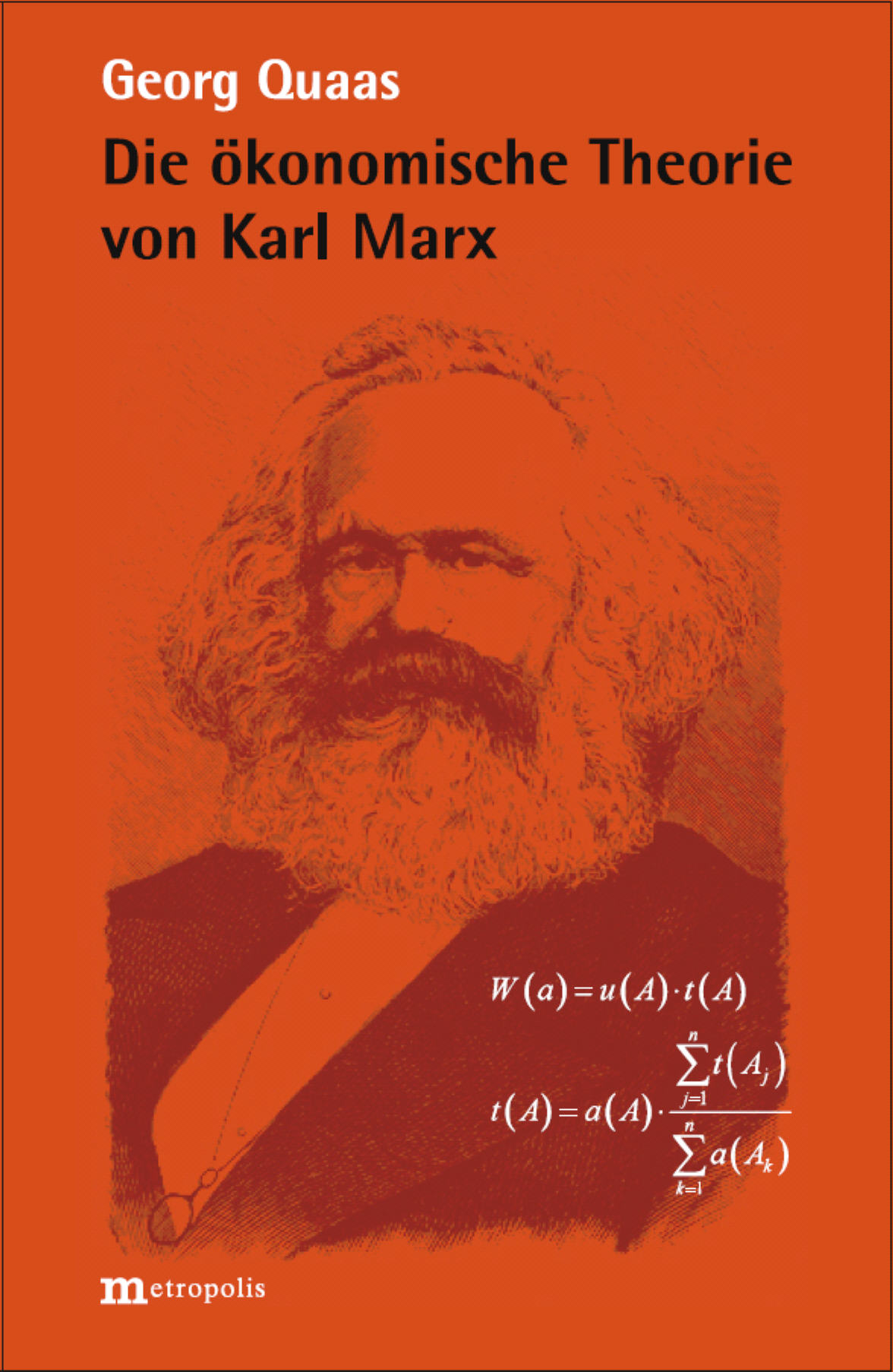

Georg Quaas: Die ökonomische Theorie von Karl Marx

|

|

|

Die Arbeitswertlehre von Karl Marx führt den Wert auf die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zurück,

die erforderlich ist, um Waren unter den gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen herzustellen.

Doch dieser Wert muss, um den Warentausch zu ermöglichen, als Tauschwert dargestellt werden oder im Preis erscheinen.

Damit kommt ein weiteres Verhältnis ins Spiel, das oftmals übersehen wird: Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Nach Marx modifiziert dieses Verhältnis die Erscheinung des Wertes im Preis. Als zusammenfassender Ausdruck wird

hier der Begriff des auf dem Markt geltenden Werts einer Ware geprägt und dem Konzept einer monetären Werttheorie

entgegengestellt. Eine textgetreue und mit den exakten Instrumenten der Mathematik versehene Rekonstruktion der

ökonomischen Theorie von Karl Marx ermöglicht es, im Kapital eine Theorie der Entwicklung des Geldes und darüber

hinaus einen klassischen Ansatz der Preistheorie zu identifizieren. Die Darstellung grundlegender Gesetze der Werttheorie

erlaubt die Ableitung von Phänomenen der Konkurrenz, die in der modernen Ökonomik, aber auch bei Marx, einfach

vorausgesetzt werden. Im kapitalistischen Produktionsprozess erfährt die Werttheorie eine Konkretisierung, indem

nicht nur die Wertbildung, sondern auch die Wertübertragung berücksichtigt wird. Die verbreitete Auffassung, dass

Dienstleistungen keine Werte erzeugen, sondern konsumieren, wird mit zahlreichen Argumenten widerlegt. Erst durch

das Einbinden der Dienstleistungen in den Prozess der Wertschöpfung kann die werttheoretische Grundlage der modernen

Input-Output-Analyse (IOA) sichtbar gemacht werden. Eine Anwendung der IOA auf die Schemata der einfachen und

erweiterten Reproduktion erzeugt eine Reihe von neuen Einsichten und Problemen, die ohne einen entwickelten

mathematischen Apparat offenbar nicht erkennbar sind. Abschließend wird gezeigt, dass Ontologie, Entwicklungstheorie

und Mathematik flexibel zusammenwirken, um die Werttheorie auf einem zeitgemäßen Niveau darzustellen.

Verlag

|

|

Lars Bräutigam: Geld, Macht und Herrschaft.

Zur Kritik

des Geldbegriffes und des interdisziplinären Gelddiskurses

|

|

|

"Geld, Macht und Herrschaft" ist eine interdisziplinäre Untersuchung über

den theoretischen Umgang mit Geld und seiner funktionalen Abgrenzung. Es

werden theoretische Grundlagen für eine vergleichende interkulturelle

Geldbetrachtung anhand einer Kritik des gegenwärtigen Gelddiskurses

erarbeitet. Zugleich bietet das Buch eine streitbare Theorie über die

prinzipiellen Gemeinsamkeiten modernen und primitiven Geldes, die sich

der Tendenz entgegenstellt, Geld nur in den Formen anzuerkennen, die

es in entwickelten Gesellschaften annimmt.

Verlag

|

|

Forschungsseminar Poltik und Wirtschaft: Booms, Busts und blinde Flecken

|

|

|

In Zeiten sozialer und ökonomischer Unsicherheit befindet sich die Politik in einem Erklärungs- und Legitimationszwang.

Die Frage nach dem Fundament gesellschaftspolitischer Entscheidungen muss dringender denn je beantwortet werden. In dieser

Situation bietet sich die New Austrian School of Economics (NASE) als theoretische Alternative zum Mainstream der Ökonomik an.

Ihr eigener Entwurf richtet sich vor allem gegen eine lockere Geldpolitik. Im Buch werden die Geschichte, der theoretische Kern

und das Umfeld der Österreichischen Schule der Nationalökonomie analysiert. F. Quaas weist nach, dass es eine durchgängige

Kohärenz innerhalb dieser Schule zu keiner Zeit gegeben hat. F. Arglist diskutiert die Hayek sche Gerechtigkeitskonzeption

unter der Fragestellung, ob sie heutigen Ansprüchen gerecht wird. Am Beispiel der Grundeinkommens-Diskussion zeigt S. Thieme

auf, dass ein wichtiger Zugang zur sozialen Frage verloren geht, wenn die individuelle Selbsterhaltung nicht thematisiert wird.

Dem Postulat der Neutralität des Geldes und der daraus resultierenden Dichotomie von Finanz- und Realwirtschaft innerhalb der

Mainstream-Theorie setzt K. Müller den Entwurf einer in Ansätzen bei Marx und Keynes vorhandenen monetären Produktionswirtschaft

entgegen als eine dem kapitalistisch-marktwirtschaftlichen System passendere Charakteristik. Der theoretische Beitrag Schumpeters

besteht bekanntlich in der Darstellung von Innovationen als Ursache für wirtschaftliche Schwankungen, aber auch für Krisen. R. Scholz

verortet ihn innerhalb der verschiedenen Konjunkturtheorien und erinnert an eine seiner modelltheoretischen Umsetzungen. L. Bräutigam

zieht eine Parallele zwischen modernen Erklärungen der Eurokrise und dem theoretischen Konzept von Tugan-Baranowsky. G. Quaas

rekonstruiert die Hayek sche Idee einer Umstrukturierung der Volkswirtschaft aufgrund freiwilligen Sparens mit Hilfe eines

Mengenmodells und weist nach, dass damit eine für alle Volkswirtschaften gültige Viabilitätsbedingung verletzt wird. Unter Verwendung

von zeitreihenanalytischen Methoden untersucht R. Köster die besonders von der NASE proklamierte empirische Relevanz der Ersparnis

als Determinante für die Investitionen.

Verlag

|

|

Friedrun Quaas, Georg Quaas: Die Österreichische

Schule der Nationalökonomie

|

|

|

Die Österreichische Schule der Nationalökonomie erlebt gegenwärtig ein Comeback.

Ihre traditionsreiche Vergangenheit wird durch die letzte Generation, die New Austrians,

in den Dienst aktueller Theoriedebatten gestellt, die vor dem Hintergrund der jüngsten

Weltwirtschaftskrise mit neuer Schärfe geführt werden. Besonderes Vertrauen wird dabei

in die Erklärungsleistung der monetären Überinvestitionstheorie von Friedrich A. von Hayek

gesetzt. Doch ist dieses Vertrauen gerechtfertigt? Und existiert überhaupt eine homogene

"österreichische" Theorie als Garant für eine bessere wirtschaftspolitische Praxis?

Die Autoren behandeln diese Fragen in vier Kapiteln unter verschiedenen Gesichtspunkten.

Friedrun Quaas zeichnet im Kapitel I die Entwicklung der Österreichischen Schule

über ihre verschiedenen Generationen nach. Das dabei entstehende Bild einer großen

Heterogenität zeigt die Bruchstellen zwischen den einzelnen Vertretern der Schule auf.

Selbst grundlegende Positionen der österreichischen Theorie sind im Laufe der Zeit

einer fortschreitenden Bastardierung unterworfen worden.

Im Kapitel II wird Hayeks Überinvestitionstheorie theoriehistorisch eingeordnet.

Dieser zu keiner Zeit alternativlose Ansatz wurde im Zuge wissenschaftlicher

Auseinandersetzungen durch stichhaltige Kritiken schwer beschädigt und ist in der

traditionellen Form zurückzuweisen.

Georg Quaas analysiert im Kapitel III den Kern der Überinvestitionstheorie,

das Hayeksche Dreieck. Im Rahmen einer einfachen algebraischen Darstellung des Dreiecks

kann nicht nur die ältere Kritik rekonstruiert, sondern auch gezeigt werden, dass

wichtige Unterscheidungen und Thesen, auf die sich die aktuellen Empfehlungen der

Austrians stützen, logische Widersprüche enthalten. Empirisch lassen sich zentrale

Elemente der Überinvestitionstheorie anhand der Daten für die deutsche Volkswirtschaft

falsifizieren.

In Kapitel IV wird eine Alternative zum Hayekschen Dreieck entwickelt und in den

grundlegenden Eigenschaften dargestellt. Dabei handelt es sich um einen algebraischen

Ansatz für eine kapitalgestützte Makroökonomik mit Rückgriff auf das Mengenmodell

der Neoricardianischen Schule. Durch theoretische Einbettung des Modells in eine

marktwirtschaftliche Umgebung und seine Dynamisierung ist es möglich, einen

konjunkturähnlichen Verlauf der Entwicklung einer Volkswirtschaft zu simulieren.

Damit darf Hayeks generelle Kritik an nicht-monetären Konjunkturtheorien ebenfalls

als widerlegt betrachtet werden.

Verlag

|

|

Georg Quaas / Mathias Klein: Multiplikatoren der deutschen Volkswirtschaft

|

|

|

Wirtschaftspolitische Maßnahmen, zu denen Politiker in Zeiten der Stagnation greifen, um sich die Gunst ihrer Wähler zu sichern, reflektieren

vor allem parteipolitische Interessen und Kompromisse und stellen eher zufällig volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen dar. Um auf die

makroökonomische Steuerung Einfluss nehmen zu können, ist es wichtig, die Wirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen abschätzen und

wissenschaftlich fundierte Vorschläge machen zu können. Doch dazu sind die meisten Ökonomen in Ermangelung entsprechend umfänglicher

Modelle selten in der Lage. Wie sich jedoch gezeigt hat, sind solche Modelle auf dem Gebiet der Politikberatung ein Instrumentarium,

das durch den modernen Trend zu immer spezielleren Zeitreihenanalysetechniken nur bedingt ersetzt werden kann.

Die vorliegende Studie analysiert die volkswirtschaftlichen Effekte einer Reihe von wirtschaftspolitischen Maßnahmen und sogenannter

exogener Schocks mittels einer öffentlich verfügbaren Version des Konjunkturmodells des Rheinisch-Westfälischen Instituts für

Wirtschaftsforschung (KOMO) und eines aktuelleren ökonometrischen Modells mit der Bezeichnung Econometric Model of the German Economy

(EMGE), das sich seit 2008 in der Erprobungsphase befindet (www.forschungsseinar.de). Im Ergebnis können sowohl die Größenordnungen als

auch der Verlauf der jeweils erzielbaren Wirkungen besser abgeschätzt werden.

Verlag

|

|

Sebastian Thieme: Das Subsistenzrecht: Begriff, ökonomische Traditionen und Konsequenzen

|

|

|

"Subsistenz" steht für das Bestehen aus sich selbst heraus und zielt letztlich auf die menschliche Selbsterhaltung ab. Die Arbeit greift diesen

Begriff auf und versucht in einer ersten Annäherung folgende Fragen zu erwägen: Welche Bedeutung besitzt das Subsistieren für ökonomisch-soziale

Verhältnisse? Wie wurde die Subsistenz in der Wissenschaft thematisiert? Spielte die Selbsterhaltung überhaupt eine Rolle? Wie sind die

wissenschaftlichen Lösungen für soziale Probleme unter dem Blickwinkel der Subsistenz zu bewerten? Welche Widersprüche treten zwischen dem

Anspruch auf Subsistenz und den wissenschaftlichen Ansätzen zu Tage? An die Beschäftigung mit diesen Fragen schließt sich eine Analyse

verschiedener Ethik-Konzepte an, die eine Antwort darauf geben soll, wie sich ein Subsistenzrecht als überpositives Moralprinzip rechtfertigen

lässt. Vor diesem Hintergrund werden dann denkbare Konsequenzen reflektiert. Auf der Theorie-Ebene umfasst dies vor allem die Beschäftigung mit

der Modellierung des Arbeitsmarktes, der Idee eines Rechts auf Arbeit, dem Konzept des "bedingungslosen" Grundeinkommens, dem Mindestlohn und dem

Subsidiaritätsprinzip. Aber es werden auch Fragen mit einem stärkeren Praxisbezug erörtert, z.B.: Sind Landbesetzungen - wie in Brasilien - ethisch

legitim? Wie sind die "Hartz-Reformen" unter subsistenzethischen Gesichtspunkten zu bewerten? Wird in der BRD noch eine Soziale Marktwirtschaft betrieben?

Verlag

|

|

Friedrun Quaas: Zur Viabilität von Wirtschaftsordnungen. Evolutionsökonomische Aspekte der Ordnungspolitik

|

|

|

Ziel evolutorischer Ordnungstheorie ist es, bei Anerkennung des permanenten Wandels von gesellschaftlichen

Ordnungen, Bedingungen ihrer Viabilität herauszuarbeiten. Der Beitrag geht der Frage nach, ob dieses evolutorische

Element in der Ordnungstheorie der Freiburger Schule bereits enthalten ist. Am Beispiel der Ansätze von

Walter Eucken und Friedrich A. von Hayek wird gezeigt, wie die immanent normative Perspektive der Ordnungsökonomik

die evolutorische Botschaft beider Theoretiker beeinflusst hat: die Vorzugswürdigkeit der marktwirtschaftlichen

Ordnung rechtfertigt ihre ordnungspolitische Gestaltung zum Zwecke ihrer Erhaltung.

Diese krypto-normative Dimension der Ordnungsökonomik muss den wissenschaftlichen Zugang zur Problematik nicht

verhindern, erfordert jedoch einen deliberativen Ansatz der Behandlung verschiedener ordnungspolitischer Konzepte.

Verlag

|

|

Bubbles, Schocks und Asymmetrien. Ansätze zu einer Krisenökonomik

|

|

|

Bankenpleiten, Finanzmarktturbulenzen, dramatische Haushaltsdefizite, globale Asymmetrien

die Krise war 2008, 2009 und vielleicht noch 2010 allgegenwärtig und ein thematischer Dauerbrenner

in den Medien und Fachzeitschriften. Allerdings bieten die üblichen Medienformate häufig wenig Raum dafür,

und Fachartikel sind zu spezifisch, um einen ganzheitlichen Blick zu ermöglichen. Die Autoren, in der

Mehrheit Mitglieder des Leipziger Forschungsseminars Politik und Wirtschaft, verorten das Phänomen

der Krise und ihrer Formen in einem Raum, der theoretische, empirische, wirtschaftshistorische und

ideengeschichtliche Perspektiven eröffnet. Müssen bislang als gesichert geltende Erkenntnisse verworfen

werden? Oder hat die ökonomische Theorie umfassend versagt? Kann man aus der Geschichte der Krisen

und ihrer theoretischen Reflexion etwas lernen? Lassen sich die beiden großen Weltwirtschaftskrisen

sinnvoll vergleichen? Wie kann man das Entstehen von Spekulationsblasen theoretisch adäquat und empirisch

rechtzeitig erfassen? Das sind nur einige der aufgeworfenen Fragen, zu denen Antworten gesucht und

angeboten werden.

Verlag

|

|

Gero Thalemann: Die Soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland - ein realisiertes Konzept?

|

|

|

Das Werk befasst sich mit der Realisierung des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik

Deutschland. Insbesondere soll geklärt werden, inwiefern Anspruch und Wirklichkeit voneinander abweichen.

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wird zuerst die Genesis, der Inhalt und somit auch der Anspruch

der Sozialen Marktwirtschaft erarbeitet. Es erfolgt eine Analyse ihres Begriffs, ihres Konzeptes, ihrer

Begründer und ihrer Prinzipien sowie eine Betrachtung der Hintergründe, welche zu dieser Wirtschaftsordnung

führten. Weiterhin werden die Grundwerte Freiheit und Soziales näher erläutert. Im Anschluss daran wird der

angesprochene Aspekt der Verwirklichung in der Praxis überprüft. Das dazu verwendete Mittel ist eine empirische

Analyse. Untersucht werden sowohl komplexe Kennzahlen und Indizes als auch Einzelindikatoren. Dabei werden

zwei Gesichtspunkte besonders berücksichtigt. Zum einen wird bei dieser Analyse eine möglichst breite Datenbasis

verwendet, um Universalität und Gültigkeit der gewonnenen Ergebnisse zu gewährleisten. Zum zweiten ist es

notwendig, alle Indikatoren über eine lange Zeit zu betrachten. Diese erstreckt sich, soweit dies möglich ist,

von 1950 bis heute und erfasst somit den Zeitraum des Bestehens der Sozialen Marktwirtschaft in der

Bundesrepublik Deutschland. Neben dem Umfang und der Dauer der Indikatorenbereitstellung wird weiterhin

erörtert, welche Kennzahlen einen sinnvollen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage leisten können.

Dies sind zum einen Kennzahlen zur Realisierung der Grundwerte der Sozialen Marktwirtschaft und zum anderen

Daten, welche die Verwirklichung fundamentaler Ziele prüfen. Insbesondere wurden also ihre Grundwerte

Freiheit und Soziales als auch das Leistungsziel und das Ziel der Wohlstands- beziehungsweise Wohlfahrtsgenerierung

untersucht.

Verlag

|